東京都美術館

「ブリューゲル展 画家一族 150年の系譜」

1/23~4/1

![]()

東京都美術館で開催中の「ブリューゲル展 画家一族 150年の系譜」を見てきました。

16世紀から17世紀のヨーロッパの画家で影響力を及ぼしたブリューゲル一族は、多様な芸術的視点を持ち合わせ、同じく多くの主題を扱いながら、おおよそ150年間に渡って絵画を制作し続けました。

ブリューゲル一族の作品がやって来ました。出展数は約100点で、油彩、ペン画、版画と多岐に渡っています。また海外の個人蔵、すなわちプライベートコレクションが多く、殆どが日本初公開の作品でした。

一族の祖であるピーテル・ブリューゲル1世は、ヒエロニムス・ボスの様式を取り入れた絵画で人気を博し、「第二のボス」と称されました。またボスよりも中庸な目で現実を見据え、農民たちの生活を多く描いたことから、「農民画家」とも呼ばれました。その持ち前の観察眼は、2人の息子、つまりピーテル・ブリューゲル2世と、ヤン・ブリューゲル1世に受け継がれました。

![]()

ピーテル・ブリューゲル1世と工房「キリストの復活」

1563年頃 Private Collection, Belgium

ピーテル1世で目立つのは、工房作ともされる「キリストの復活」でした。墓の入口が開き、ちょうどキリストが現れる場面を描いていて、手前には驚いて墓に目を向ける兵士たちの姿を見ることが出来ました。パトロンであった枢機卿のために制作されたもので、絵画の絵具層には、下絵素描も残されているそうです。

![]()

ピーテル・ブリューゲル1世(下絵)、ピーテル・ファン・デル・ヘイデン(彫版)「最後の審判」

1558年 Private Collection

いかにもボス風の作品と言えるかもしれません。それが同じくピーテル1世による「最後の審判」で、中央上空にキリストがいて、左に救われる者、右にぱっくりと口を開けた地獄へ落ちる者を表していました。手前には典型的なボス風の魔物もいて、人を飲み込んだりもしています。こうした主題は、15世紀から16世紀のネーデルラントの絵画や素描で人気を集めました。

![]()

マールテン・ファン・ファルケンボルフ、ヘンドリク・ファン・クレーフェ「バベルの塔」

1580年頃 Private Collection, France

ほぼ同時代の、マールテン・ファン・ファルケンボルフとヘンドリク・ファン・クレーフェによる「バベルの塔」も、興味深いのではないでしょうか。ちょうど昨年春、東京都美術館で公開された、ピーテル・ブリューゲル1世の同名作に影響を受けたとされ、実際に2人の画家も、ピーテル1世の存命中に、作品を目にしたと言われてています。後景の広いパノラマ的な視点と、手前の生き生きとした人物表現、それに抜けるように青い空の色彩にも目を引かれました。

![]()

ヤン・ブリューゲル1世「水浴をする人たちのいる川の風景」

1595〜1600年頃 Private Collection, Switzerland

ピーテル1世による自然、ないし山岳風景の関心を受け継いだのは、次男のヤン・ブリューゲル1世でした。一例が「水浴をする人たちのいる川の風景」で、森の木立の中、川に入っては、水を浴びる人々の様子を表していました。石造りの家々に樹木の葉、それに空を舞う鳥の表現などは実に緻密で、それこそ細密画ならぬ、水面には人の映る影まで描きこんでいました。また、木立から奥へと広がる構図にも、安定感があるのではないでしょうか。見応えのある一枚でした。

![]()

ヤン・ブリューゲル1世(?)、ルカス・ファン・ファルケンボルフ「アーチ状の橋のある海沿いの町」

1590〜1595年頃 Private Collection, Belgium

一方で、ヤン・ブリューゲル1世とルカス・ファン・ファルケンボルフによる「アーチ状の橋のある海沿いの町」は、独特な幻想性を帯びた作品で、前景の写実的な人や家畜の描写とは裏腹に、彼方へと広がり、霞のかかった後景の海や空には、どこか非現実的な雰囲気も漂っていました。ヤン1世が人物や牛、またファルケンボルフが橋と港、それに海などを描いたとされているそうです。

ヤン・ブリューゲル1世の兄であるピーテル・ブリューゲル2世は、父のピーテル1世の模倣作を描き、その様式を世へ広めました。また雪景などの冬の風景画でも成功を収めました。

![]()

ピーテル・ブリューゲル2世「鳥罠」

1601年 Private Collection, Luxembourg

その父の模倣作、つまりコピーであるが「鳥罠」で、おそらく父の考案した題材を、ピーテル2世や一族が類型化した作品だと言われています。雪に覆われた集落はいかにも寒そうで、当然ながら樹木には葉もなく、川も凍りついていて、その上を人々が滑っていました。

![]()

ヤン・ブリューゲル2世「冬の市場への道」

1625年頃 Private Collection

ヤン2世も「冬の市場への道」など、冬の風景画を描きました。同じく雪に覆われた大地でありながら、手前の馬車のそばで休む農民をクローズアップするなど、より牧歌的で、画家による人の生活に対する関心も伺えるかもしれません。

![]()

ヤン・ブリューゲル1世「馬と馬車(準備素描)」

1610年頃 Private Collection

インクやチョーク画にも魅惑的な作品がありました。その1つがヤン1世の「馬と馬車」で、油彩画の準備素描として、荷馬車や農民たちを、チョークの細い線で描きこんでいます。タッチは繊細で、画家の筆遣いをダイレクトに感じられる作品かもしれません。

ヤン1世の子、ヤン・ブリューゲル2世は、寓意画や神話画を得意とする画家でした。それは「平和の寓意」、「戦争の寓意」、「嗅覚の寓意」、「聴覚の寓意」、「愛の寓意」など、一連の寓意画にも見ることが出来ました。

![]()

ヤン・ブリューゲル1世「ノアの箱舟への乗船」

1615年頃 Anhaltische Gemaldegalerie Dessau

ヤン1世の「ノアの箱舟への乗船」も、聖書の神話をモチーフとする作品で、箱舟に乗るべく、たくさんの動物たちが集まって来ていました。かつてはヤン1世の作品を、子のヤン2世がコピーしたとされてきましたが、修復の結果、ヤン1世作、ないし工房作として考えるようになったそうです。じゃれ合うライオンなど、動物の動きも面白いのではないでしょうか。

2階展示室の全ての作品の撮影が出来ました。(2月18日までの期間限定)

ブリューゲル一族は、静物画の隆盛に大きな役割を果たしました。17世紀頃のオランダの花の静物画は、異国由来の新種の関心や、チューリップへの投機などに支えられました。またフランドルの静物画は、コレクターであった貴族のコレクションとして発展しました。それゆえか、希少であることや異国性が重視されました。

![]()

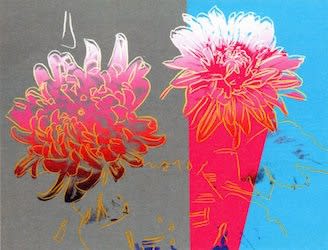

ヤン・ブリューゲル1世、ヤン・ブリューゲル2世「机上の花瓶に入ったチューリップと薔薇」

1615〜1620年頃 個人蔵

花の静物画を特に得意としたのは、「花のブリューゲル」呼ばれたヤン1世でした。「机上の花瓶に入ったチューリップと薔薇」は、ヤン1世と、その工房で修行していたヤン2世による共作で、透明なガラスの花瓶に入れられた花束を正面から描いていました。バラには蜂もとまり、机上には昆虫の姿も見えました。なおチューリップに縞模様がありますが、これはウイルス性の病気に罹っているからだそうです。しかし当時は、原因が分かっておらず、むしろ希少品として珍重されました。

![]()

アブラハム・ブリューゲル「果物と東洋風の鳥」

1670年 個人蔵

ピーテル1世のひ孫にあたるアブラハム・ブリューゲルも、静物と花を得意とした画家でした。「果物と東洋風の鳥」は、イタリアへ渡った際にローマで描かれた作品で、フランドルの緻密な描写をもって、イタリア風の静物画に仕上げていました。こうした静物は人気を集め、有力貴族らのパトロンを得ることが出来たそうです。

![]()

ヤン・ブリューゲル2世、フランス・フランケン2世「彫刻と鍍金の施された花瓶に入った花束」

1625〜1630年頃 個人蔵

また、ヤン2世とフランス・フランケン2世による「彫刻と鍍金の施された花瓶に入った花束」も、目立っていたのではないでしょうか。縦に1メートルを超える、比較的大きな作品で、花をヤン2世、瓶をフランケン2世が担当しました。花の鮮やかな色彩感と、彫刻の施された瓶の重い質感も見どころかもしれません。

![]()

ヤン・ファン・ケッセル1世「蝶、コウモリ、カマキリの習作」

1659年 個人蔵

ヤン1世の娘、パスハシアと、画家、ヒエロニムス・ファン・ケッセルの息子である、ヤン・ファン・ケッセル1世に面白い作品がありました。それが「蝶、カブトムシ、コウモリの習作」で、コウモリを中心に、トンボや蝶などの昆虫を、白い大理石へ描きこんでいます。素材は油彩ですが、筆は大変に細かく、写実的で、まるで標本箱を覗き込んでいるかのようでした。実際に画家は、屋外での観察だけでなく、書物も参照して描いたそうです。

![]()

ピーテル・ブリューゲル2世「七つの慈悲の行い」

1616年 個人蔵

ラストは農民の日常風景、中でも婚礼の踊りを描いた作品でした。元々、農民の作品は、風刺的な意味を持っていましたが、ブリューゲル一族は、むしろ親しみのある眼差しで農民を見据え、その勤勉さなどを称ようとしました。ピーテル1世は農民に交じり、祭りを楽しみ、またピーテル2世も、父と同じく、時に農村へ出向いては、農民たちの生活を観察しました。

![]()

ピーテル・ブリューゲル2世「野外での婚礼の踊り」

1610年頃 個人蔵

ここでは最後の1点、ピーテル2世の「野外での婚礼の踊り」が魅惑的でした。手前には複数のカップルがダンスを楽しみ、右奥のテーブルには、婚礼とあるように、花嫁が座っていました。酒を飲んでいるのか、大きな壺を抱えている者や、楽器を演奏している人物もいて、賑やかな宴の様子も伝わってきました。こうした主題の作品はピーテル1世が初めて描き、ピーテル2世以下、一族にも受け継がれました。相当に人気のあるテーマでもあったそうです。

![]()

ピーテル・ブリューゲル1世(下絵)、ピーテル・ファン・デル・ヘイデン(彫版)「春」

1570年 個人蔵

全体を通すと、思っていたより小粒な印象も否めませんでしたが、そもそも4世代のブリューゲル一族の作品を通して見られること自体が、貴重な機会であるのかもしれません。また今回の展覧会は、2012年にイタリアのコモで開催され、そののち、作品を入れ替えながら、フランス、ドイツ、イスラエル、そして日本へやって来た、国際巡回展でもあります。

![]()

ヤン・ブリューゲル2世「ガラスの花瓶に入った花束」

1637〜1640年頃 個人蔵

混雑を見込んで、会期1周目の日曜日の午後に出かけて来ましたが、館内には余裕がありました。

![]()

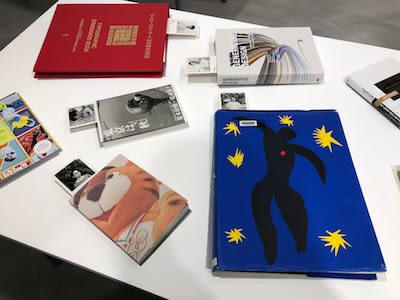

「ブリューゲル展 画家一族 150年の系譜」2階展示室 *2月18日まで撮影可

今のところ、土日を含め、特に行列は発生していません。なお混雑情報については、公式の専用Twitterアカウント(

@bru_konzatsu)が、待ち時間の情報をこまめに発信しています。そちらも有用となりそうです。

![]()

キャプションに一工夫がありました。というのも、作品名に制作年や解説のほかに、「父ー子ー孫ーひ孫」として、画家がどの世代に属するか、一目で分かるように明記されていたからです。鑑賞の参考になりました。

☆期間限定☆

2/18まで「静物画の隆盛」「農民たちの踊り」をテーマとした2階展示室の全作品が撮影可能です📷

ヤン1世の孫にあたるヤン・ファン・ケッセル1世の大理石に描かれた作品を撮影できるまたとない機会ですよ‼️#ブリューゲル展 をつけて投稿して下さいね✨ #インスタ映え@brueghel2018 pic.twitter.com/G7toEIIUul

— ブリューゲル展 画家一族 150年の系譜 (@brueghel2018)

2018年2月4日

繰り返しになりますが、2月18日までは、2階展示室内の作品の撮影も可能です。但しフラッシュ、三脚の使用は出来ません。また混雑時には中止する場合もあるそうです。ご注意下さい。

![]()

4月1日まで開催されています。

「ブリューゲル展 画家一族 150年の系譜」(

@brueghel2018)

東京都美術館(

@tobikan_jp)

会期:1月23日(火)~4月1日(日)

時間:9:30~17:30

*毎週金曜日は20時まで開館。

*11月1日(水)、2日(木)、4日(土)は20時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

休館:月曜日。但し2月12日(月)は開館。2月13日(火)は休館。

料金:一般1600(1400)円、大学生・専門学校生1300(1100)円、高校生800(600)円、65歳以上1000(800)円。高校生以下無料。

*( )は20名以上の団体料金。

*毎月第3水曜日はシルバーデーのため65歳以上は無料。

*毎月第3土曜、翌日曜日は家族ふれあいの日のため、18歳未満の子を同伴する保護者(都内在住)は一般料金の半額。(要証明書)

住所:

台東区上野公園8-36

交通:JR線上野駅公園口より徒歩7分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅7番出口より徒歩10分。京成線上野駅より徒歩10分。