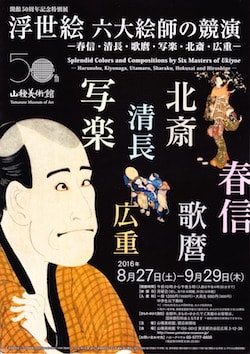

山種美術館

「山種美術館コレクション名品選2 浮世絵 六大絵師の競演ー春信・清長・歌麿・写楽・北斎・広重」

8/27~9/29

![]()

山種美術館で開催中の「浮世絵 六大絵師の競演ー春信・清長・歌麿・写楽・北斎・広重」を見てきました。

近代日本画や江戸絵画のコレクションで定評のある山種美術館。浮世絵の優品も一定数所蔵していることはあまり知られていません。

2010年、広尾への移転開館を記念して行われた「浮世絵入門」以来の浮世絵コレクション展です。出品は全86点。タイトルが示すように六大絵師、すなわち春信、清長、歌麿、写楽、北斎、広重を網羅しています。

![]()

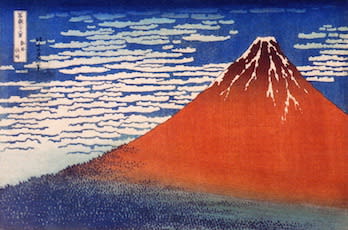

葛飾北斎「冨嶽三十六景 凱風快晴」 1830(文政13)年頃

冒頭は北斎、「冨嶽三十六景 凱風快晴」こと赤富士でした。雲の靡く青空の中、敢然とそびえ立つ富士山。青と朱のコントラストが美しい。青はプルシアンブルーです。ベロ藍とも呼ばれていました。

春信は3点です。「柿の実とり」では二人の男女が柿の実をもぎ取ろうとしています。一人、下で背負うのは男。一見、女性にも見えますが、髪型から男と分かります。一方で上に乗って柿に手を伸ばすのは少女です。とすれば二人は恋人かもしれません。いずれも線が細く、表現は繊細です。春信らしい中性的な人物描写を見ることが出来ました。

![]()

鳥居清長「風俗東之錦 武家の若殿と乳母、侍女二人」 1784(天明4)年頃

清長も3点、得意の八頭身の美人画です。「風俗東之錦 武家の若殿と乳母、侍女二人」も艶やかで美しい。帽子の部分に色のムラがありますが、これは板ぼかしと呼ばれる技法を使っています。また着物はやや透けています。ごま摺です。ざらついた感触を生むため、主に夏物衣装を表す際に用いられるそうです。

![]()

喜多川歌麿「青楼七小町 鶴屋内 篠原」 1794-95(寛政6-7)年頃

歌麿では「青楼七小町 鶴屋内 篠原」が見事でした。なにやら涼しげな様子で髪の毛をたくし上げた女性。髪の生え際の描写が繊細です。毛割です。まるで鳥の羽が連なるかのようです。よほど技巧に長けた彫師が手がけたのではないでしょうか。

![]()

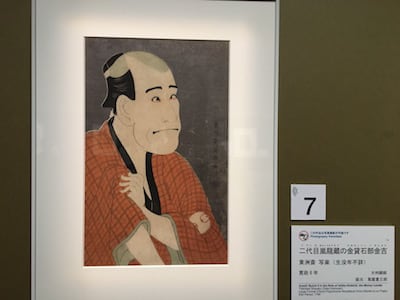

東洲斎写楽「二代目嵐龍蔵の金貸石部金吉」 1794(寛政6)年

写楽は3点です。うち2点の大首絵は撮影が可能でした。

![]()

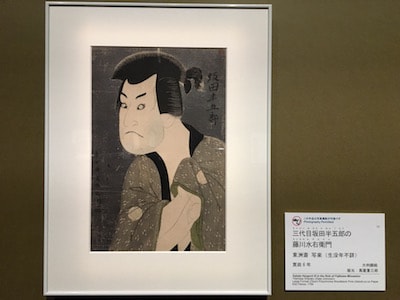

東洲斎写楽「三代目坂田半五郎の藤川水右衛門」 1794(寛政6)年

「二代目嵐龍蔵の金貸石部金吉」と「三代目坂田半五郎の藤川水右衛門」です。雲母の剥落が殆どありません。状態は極めて良好です。への字口で青い髭らしき染みも見えます。モデルの息遣いが伝わるかのようです。

主役は広重です。とするのも「東海道五拾三次」が全点揃い踏み。保永堂版で計56点です。題字の記された扉も含みます。

![]()

歌川広重(初代)「東海道五拾三次之内 日本橋・朝之景」 1833-36(天保4-7)年頃

さすがに有名な「東海道五拾三次」です。ほかの展覧会などでも見る機会は少なくありません。とは言え、山種コレクションには初摺りが多いのがポイントです。例えば出発地の「日本橋・朝之景」。空の雲が左右に浮いています。これが初摺りの特徴です。後の摺りでは省略されることが多いそうです。

「原・朝之富士」も面白い。富士が高くそびえていますが、絵の枠を飛び越しています。おそらくは富士の大きさを強調するゆえの広重のアイデアなのでしょう。

無駄彫りという言葉を初めて聞きました。「見附・天竜川図」に注目です。天竜川の渡る舟が描かれていますが、奥の森のシルエットの部分に二本の横線が刻み込まれています。これが無駄彫りです。無駄とあるように本来的には不要な線です。よって次の摺りからは消されています。つまり初摺りにしか残っていません。

幾つかの作品では広重がいわゆる元ネタに使ったとされる「東海道名所図会」の参照もありました。ちなみに今回の展示、総じて解説パネルが詳細です。浮世絵の技法、また美人画の変遷や江戸のペット事情など、当時の風俗を示すコラムもあります。浮世絵への理解も深まりました。

広重では「雪月花之内」シリーズの3点も魅惑的でした。うち1点は「阿波鳴門之風景」。鳴門の渦潮を高い地点から描いています。遠くに浮かぶのが淡路島です。パノラマ的で雄大。透視図法を用いています。そして鳴門が雪月花の中の花に当たります。しかしどこにも花はありません。ようは渦潮を花に見立てているわけです。

![]() 「もっと知りたい歌川広重/内藤正人/東京美術」

「もっと知りたい歌川広重/内藤正人/東京美術」

「東海道五拾三次」の割合が高いため、六大絵師とは言えども、半数以上は広重画が占めています。しかしながら状態の良い作品ばかり。十分に楽しめました。

![]()

初日の午後に出かけましたが、館内はなかなか賑わっていました。会期は1ヶ月。展示替えはありません。

9月29日まで開催されています。

「開館50周年記念特別展 山種美術館コレクション名品選2 浮世絵 六大絵師の競演ー春信・清長・歌麿・写楽・北斎・広重」 山種美術館(@yamatanemuseum)

会期:8月27日(土)~9月29日(木)

休館:月曜日。(但し9/19は開館、9/20は休館)

時間:10:00~17:00 *入館は16時半まで。

料金:一般1200(1000)円、大・高生900(800)円、中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

*きもの・ゆかた割引:きものやゆかたで来館すると団体割引料金を適用。

住所:渋谷区広尾3-12-36

交通:JR恵比寿駅西口・東京メトロ日比谷線恵比寿駅2番出口より徒歩約10分。恵比寿駅前より都バス学06番「日赤医療センター前」行きに乗車、「広尾高校前」下車。

「山種美術館コレクション名品選2 浮世絵 六大絵師の競演ー春信・清長・歌麿・写楽・北斎・広重」

8/27~9/29

山種美術館で開催中の「浮世絵 六大絵師の競演ー春信・清長・歌麿・写楽・北斎・広重」を見てきました。

近代日本画や江戸絵画のコレクションで定評のある山種美術館。浮世絵の優品も一定数所蔵していることはあまり知られていません。

2010年、広尾への移転開館を記念して行われた「浮世絵入門」以来の浮世絵コレクション展です。出品は全86点。タイトルが示すように六大絵師、すなわち春信、清長、歌麿、写楽、北斎、広重を網羅しています。

葛飾北斎「冨嶽三十六景 凱風快晴」 1830(文政13)年頃

冒頭は北斎、「冨嶽三十六景 凱風快晴」こと赤富士でした。雲の靡く青空の中、敢然とそびえ立つ富士山。青と朱のコントラストが美しい。青はプルシアンブルーです。ベロ藍とも呼ばれていました。

春信は3点です。「柿の実とり」では二人の男女が柿の実をもぎ取ろうとしています。一人、下で背負うのは男。一見、女性にも見えますが、髪型から男と分かります。一方で上に乗って柿に手を伸ばすのは少女です。とすれば二人は恋人かもしれません。いずれも線が細く、表現は繊細です。春信らしい中性的な人物描写を見ることが出来ました。

鳥居清長「風俗東之錦 武家の若殿と乳母、侍女二人」 1784(天明4)年頃

清長も3点、得意の八頭身の美人画です。「風俗東之錦 武家の若殿と乳母、侍女二人」も艶やかで美しい。帽子の部分に色のムラがありますが、これは板ぼかしと呼ばれる技法を使っています。また着物はやや透けています。ごま摺です。ざらついた感触を生むため、主に夏物衣装を表す際に用いられるそうです。

喜多川歌麿「青楼七小町 鶴屋内 篠原」 1794-95(寛政6-7)年頃

歌麿では「青楼七小町 鶴屋内 篠原」が見事でした。なにやら涼しげな様子で髪の毛をたくし上げた女性。髪の生え際の描写が繊細です。毛割です。まるで鳥の羽が連なるかのようです。よほど技巧に長けた彫師が手がけたのではないでしょうか。

東洲斎写楽「二代目嵐龍蔵の金貸石部金吉」 1794(寛政6)年

写楽は3点です。うち2点の大首絵は撮影が可能でした。

東洲斎写楽「三代目坂田半五郎の藤川水右衛門」 1794(寛政6)年

「二代目嵐龍蔵の金貸石部金吉」と「三代目坂田半五郎の藤川水右衛門」です。雲母の剥落が殆どありません。状態は極めて良好です。への字口で青い髭らしき染みも見えます。モデルの息遣いが伝わるかのようです。

主役は広重です。とするのも「東海道五拾三次」が全点揃い踏み。保永堂版で計56点です。題字の記された扉も含みます。

歌川広重(初代)「東海道五拾三次之内 日本橋・朝之景」 1833-36(天保4-7)年頃

さすがに有名な「東海道五拾三次」です。ほかの展覧会などでも見る機会は少なくありません。とは言え、山種コレクションには初摺りが多いのがポイントです。例えば出発地の「日本橋・朝之景」。空の雲が左右に浮いています。これが初摺りの特徴です。後の摺りでは省略されることが多いそうです。

「原・朝之富士」も面白い。富士が高くそびえていますが、絵の枠を飛び越しています。おそらくは富士の大きさを強調するゆえの広重のアイデアなのでしょう。

無駄彫りという言葉を初めて聞きました。「見附・天竜川図」に注目です。天竜川の渡る舟が描かれていますが、奥の森のシルエットの部分に二本の横線が刻み込まれています。これが無駄彫りです。無駄とあるように本来的には不要な線です。よって次の摺りからは消されています。つまり初摺りにしか残っていません。

幾つかの作品では広重がいわゆる元ネタに使ったとされる「東海道名所図会」の参照もありました。ちなみに今回の展示、総じて解説パネルが詳細です。浮世絵の技法、また美人画の変遷や江戸のペット事情など、当時の風俗を示すコラムもあります。浮世絵への理解も深まりました。

広重では「雪月花之内」シリーズの3点も魅惑的でした。うち1点は「阿波鳴門之風景」。鳴門の渦潮を高い地点から描いています。遠くに浮かぶのが淡路島です。パノラマ的で雄大。透視図法を用いています。そして鳴門が雪月花の中の花に当たります。しかしどこにも花はありません。ようは渦潮を花に見立てているわけです。

「もっと知りたい歌川広重/内藤正人/東京美術」

「もっと知りたい歌川広重/内藤正人/東京美術」「東海道五拾三次」の割合が高いため、六大絵師とは言えども、半数以上は広重画が占めています。しかしながら状態の良い作品ばかり。十分に楽しめました。

初日の午後に出かけましたが、館内はなかなか賑わっていました。会期は1ヶ月。展示替えはありません。

9月29日まで開催されています。

「開館50周年記念特別展 山種美術館コレクション名品選2 浮世絵 六大絵師の競演ー春信・清長・歌麿・写楽・北斎・広重」 山種美術館(@yamatanemuseum)

会期:8月27日(土)~9月29日(木)

休館:月曜日。(但し9/19は開館、9/20は休館)

時間:10:00~17:00 *入館は16時半まで。

料金:一般1200(1000)円、大・高生900(800)円、中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

*きもの・ゆかた割引:きものやゆかたで来館すると団体割引料金を適用。

住所:渋谷区広尾3-12-36

交通:JR恵比寿駅西口・東京メトロ日比谷線恵比寿駅2番出口より徒歩約10分。恵比寿駅前より都バス学06番「日赤医療センター前」行きに乗車、「広尾高校前」下車。